弱者の戦略・強者の戦略 が上手くいかないワケ

このページでは、なぜ、多くの人が「弱者の戦略」「強者の戦略」と呼ばれるランチェスター戦略を知っているのに、実践することができないか?行動心理から見た1つのポイントについてお話しします。そして、具体的にどんな実践をして集客すればいいのかも。。。

もしあなたが、、、

- 「ランチェスターの戦略」を他のサイトや本を買ってで読んだけど、なんか、武器とか兵力とかよく分からない例えをされて余計に混乱してしまった…

- 難しいことばっかり言っていて、頭にスッと入ってこない…

- 論理的なことばかりじゃなくて、もっと具体的にどうすればいいのか教えて欲しい…

と思っているなら、このページはあなたのためのものです。

つまり、ちまたで溢れるような「戦闘力」「武器」「兵力」と表されている小難しい例えを聞きたいなら、このページではお役に立てないので、今すぐ別のサイトで勉強することをお勧めします…。しかし、もしあなたが、実践として、「具体的にどうすればビジネスでうまくいくの?」と思っているなら、きっとこのページがお役に立てるでしょう。

まず、多くの人が勘違いをしていることから説明します。

【注意】多くの人が勘違いしている弱者の戦略と強者の戦略の意味

「ランチェスター戦略」という言葉を聞いたことがあるでしょう。要するに、弱者と呼ばれる会社と、強者と呼ばれる会社では、戦略が全く変わってきますよ。というものです。

もっと言えば、小さな会社と大手企業では全く戦略が変わるんだ、というものです。にも関わらず、「弱者の戦略」と言われると、「弱い人たちがやる戦略」「弱い人たちがやって失敗する戦略」という意味合いに聞こえてしまって、全くの別の捉え方になってしまう人もよくいます・・・・

つまり、「強者の戦略」=「勝ち組」という意味ではありませんし、「弱者の戦略」=「負け組」という意味でもありません。弱い人たちは弱い人たちなりに、器用にビジネスを運営する方法があって、強い人は強い人たちなりに、全く別の戦略をとる必要がある、ということです。

しかし、、、

弱者の戦略って具体的にはどんな戦略?

ちまたでは、弱者がとるべき戦略は次の通りだと言われています。

「相当ニッチな部分にフォーカスを当てて、大企業が目にも止めないような商品サービスに絞って一人一人に打っていく」という感じです。

つまり、「誰もやってなさそうな専門分野を目につけて、それを実践していきましょう!」というニュアンスでしょうか。なぜなら、大手企業はいろんな商品やサービスを抱えているために、ニッチに攻めることが難しいからです。いえ、ニッチに攻めるよりもどんどん新しい商品やサービスを出していったほうが安定するので、ニッチに攻める必要はあまりないと言われています。

つまり、「強者の戦略」と呼ばれる大企業は、新しい商品を素早くどんどん出す。という方法が最適で、「弱者の戦略」と呼ばれる私たちのような中小企業、または個人事業主は、ニッチな専門分野を見つけて価値を感じさせよう、という方法です。

そして、もう一つ、多くの人が陥る罠があります。それは…

多くの人が「有名になれば金持ちになれる」と思っていますが、現実を見ると、いくら有名になったとしても、利益が出るのは業界で1位、2位の二つだけと言われています。なぜなら、実際に有名になっても、お客さんの半数は1位と2位で固まるからです。

例えそれが、車の業界でも、コンビニの業界でも、メーカーでも同じです。

自社のお店やサービスが忘れられる理由

人間の短期記憶には限界があって、10個も20個も覚えていることが私たちにはできません。つまり、あなたの商品やサービスと同じことをしている人が10人いたとしたら、しかも3位以内ぐらいに入らなければ「忘れられやすい」ということです。

“人間の短期記憶は7±2ということが証明されている”

これを発見したのは、アメリカの心理学者、ブリストン大学教授のジョージ・ミラーです。つまり、あるカテゴリーにおいて、5個〜9個までしか人間は覚えられないよ!と言ったのです。彼は、92歳(2012年)に亡くなりましたが、この発見はマーケターやセールスライターにとって、1つのインスピレーションを与えてくれました。

なぜなら、ほとんどの人が長期的にその業界では最低5個までしか覚えられない、ということを証明したのだから、サービスのポジショニングを考えざるを得なくなったからです。

よくよく思い出すと、美味しい飲食店や居酒屋はたくさんありますが、「めっちゃ美味しかった!!今度絶対また来よう!!」と思ってしばらく経った後には、忘れていることがほとんどです…。そして、次の日には、その「7±2」の中から消えているワケです。人々の忙しい日常では、なかなか思い出してももらえません。

これは、飲食店だけに関わらず、すべての業界、美容室、治療院、コンビニ、車のメーカーなども、すべて同じだとジョージ・ミラーは証明しました。

つまり、もしあなたのサービスが「飲食店」だとしたら、「お腹すいたなぁ」と思った時、短期記憶、つまり5〜9の中に入ってなければ選択肢には出づらい、ということです。

どうすればあなたのビジネスを思い出してもらえるか?

あなたのビジネスを思い出してもらい、1位、2位に簡単に入る方法があります。これは「弱者の戦略」=「中小企業や個人事業主の戦略」には最適なもので、ポジショニング戦略と言われるもの。

弱者の戦略はポジショニング戦略

実は、人間の脳は、自動的にカテゴリーを作ってしまうようにできています。例えば…

- コンビニというカテゴリー

- 車というカテゴリー

- 居酒屋のカテゴリー

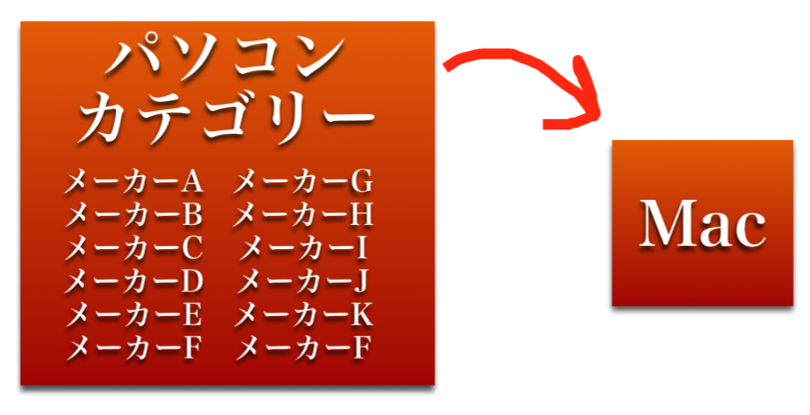

- パソコンメーカーのカテゴリー

などです。

トヨタと聞いたら車のカテゴリーに入りますし、セブンイレブンならコンビニのカテゴリーに入ります。脳が勝手に振り分けていくのです。

つまり、あなたのビジネスを、同じ枠組みのカテゴリーに当てはめさせては絶対にいけません。なぜなら、5社〜9社以内に入ることすら難しいので、思い出してもらえないからです。

しかしその逆に、あなたのビジネスの名前を聞いた瞬間、どこのカテゴリーにも属していなければ、7±2どころの話ではなく、一瞬で思い出してもらうことができます。

では、具体例をご紹介します。

ポジショニング戦略で大成功した有名企業

試しに、パソコン業界のメーカーを上げてみてください。

答え↓

- パナソニック

- 富士通

- デル

- ソニー

- ThinkPad

- IBM

- 東芝

- 日立

- シャープ

- サムスン

- マウスコンピューター

- ヒューレット・パッカード

- オンキヨー株式会社

- NEC

他にもパソコンメーカーはもっとあります。多少なりとも7±2の意味が深く理解できるのではないでしょうか?

とは言っても、ここで勘の良い人はお分かりの通り、ここに、Appleがいません。

Appleがポジショニング戦略で大成功した理由

なぜ、多くの人が、パソコンのことをパソコンというのに、Macを使っている人は「Mac」というのでしょうか?Macもパソコンなのに、なぜか「Mac」とみんな言うのです。東芝のパソコンも、パナソニックのパソコンも、NECのパソコンも、みんな「パソコン」とまとめられるカテゴリーにいます。しかし、Appleのパソコンは「Mac」と言われています。

これが、ポジショニング戦略の成功事例の一つ。

つまり、ほとんどの人が、マックのことを「パソコン」と呼ばれるカテゴリーよりも、マック単体で認識しています。幾多あるWindows製品よりもMacはMac。この意味、伝わるでしょうか。

アメリカではプレステでもXBOXでも、Wiiでも、何かTVゲームをする事を「Lets play Nintendo!」と言われるようですが、これもNintendo=ゲームの独自のポジションを形成している成功事例です。

具体的に、どうやってポジショニングすればいいのか?

とはいっても、「いやぁ、こんなの大手の話で、もっと身近な事例で説明して欲しい…」と思う人もいるでしょうから、ポジショニングを作るための2つの方法をお伝えしていきます。

その方法とは、、、

- ベネフィットを絞る

- ターゲットを絞る

ということ。

ポジショニング方法①「ベネフィットを絞る」

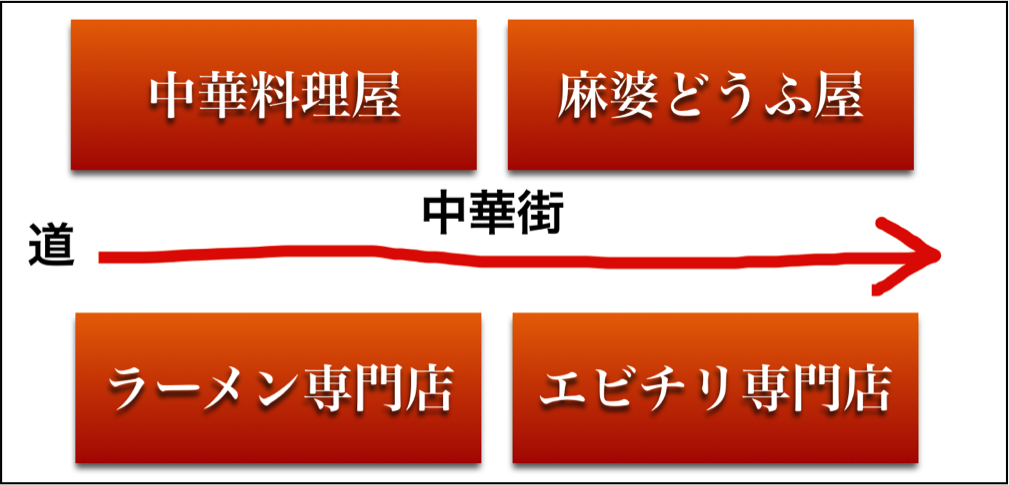

ポジショニングにおいて、最も簡単なのはベネフィットを絞ることです。例えば何か中華料理を食べたいなぁ。と思ったとします

そして、道を歩いていると、次のような飲食店、「中華料理屋」「麻婆どうふ屋」「ラーメン専門店」「エビリチ専門店」があったとすれば、どこのお店に入るでしょうか?

これらの実験の場合、専門店にいく(選ばれる)ケースが多いようです。

その理由は、人間の行動心理「人は専門性の高いお店に行く傾向がある」と言うことに他なりません。

いや、そんなの当たり前じゃん」と思う人もいるかもしれません。しかし、多くの人がこのような間違いを犯しています。

つまり、「私はあれもできるし、これもできて、あれもできるんです。何でもできます!!!」と言っている人が多いのですが、お客さんにとって心理的に足を運ばないようにできています。

理由は簡単で、何でもできるということは、それぞれのクオリティが「そこそこ」だとしか思われていないからです。もちろん無意識に…

つまり、近くに専門店があれば、専門だから美味しいに決まっているだとか、信頼性が高いに決まっていると勝手に思ってしまうのです(たとえ中華料理屋の方が本当に美味しかったとしても!)。もちろん、「何でも屋」で上手くいく場合もありますが、極めて成功事例は少ないです。アウトレットモールなどが大成功の例でしょう。なぜなら、それぞれの専門店が集約されているので、「なんでもできる」の信頼性が高いからです。

しかし、私たちのような中小企業や個人事業主は、そのような資金力はないので、専門性を出してベネフィットを絞らなければなりません・・・

つまり、、、ラーメンも、エビチリも、麻婆どうふも、すべて作れる中華料理屋があったとしても、そのお店の周りにそれぞれの専門店があれば、確実に負けてしまいます。

「ウチは全部作れるって言ってやったぜ!」と思いきや、誰も来ないのです。もっと言うと、中華料理屋はカテゴリーが広すぎて、覚えてもくれません。「そう言えばあったね、そんなお店」と思われるくらいです。

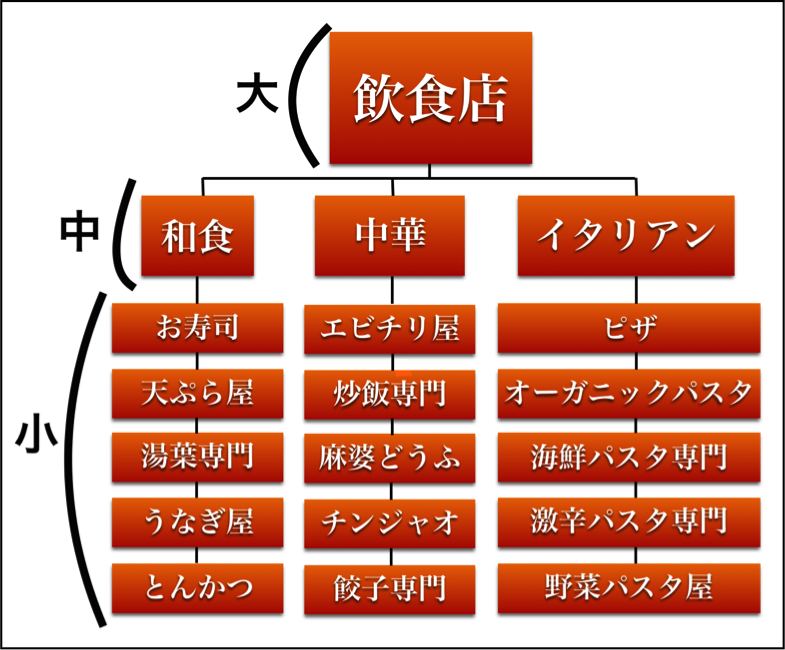

なので、結論は、ベネフィットを絞ること。

いかに大カテゴリーから小カテゴリーまで絞れるかに掛かっています。

次の図がきっと分かりやすいでしょう。

ポジショニング方法②「ターゲットを絞る」

これは、ベネフィットを絞るのと一緒で、今度は誰をターゲットにするか?を絞ることです。

例えば、「経営コンサルタント」がいたとします。この人は、飲食店も、歯科医も、美容院も、ペットショップも、眼鏡屋でも、どんなお店の人もターゲットとしているのですが、実績が少ないスタートアップの段階では中々集客できません・・・

答えは簡単で、実績がないスタートアップの場合、ターゲットが広いと専門性に欠けると思われるからです。「経営コンサルタント」と「整体院専門の経営コンサルタント」という文言では、確実に反応率が変わってきます。つまり、後者の方がお申込みが増えやすいということです。

他にも…

- 「ホームページ制作」

- 「Webコンサルタント」

- 「眼鏡屋」

という業種がありますが、どの業種も厳しく、お客さんを取るのが中々難しいと言われています。なぜなら、ホームページは自分で作れてしまいますし、眼鏡屋も、価格競争に陥ってしまっているので、雑貨屋扱いにされているからです。(結構困っている店舗が多いです…)

じゃあ、そんな時、どんな風にポジショニングを考えていけばいいのか?

もちろん、本当にうまくいくかは分からないので、「考え方」として受け取って頂ければと思います。

ホームページ制作業者なら…

- セールスライターが作るホームページ制作(ベネフィットで絞る)

- 個人事業主専門のホームページ制作(ターゲットで絞る)

- 整体院専門のホームページ制作(ターゲットで絞る)

- あなたのプロフィールを魅力的にできるホームページ制作(ベネフィット)

- 社長のプロモーション用ホームページ制作(ベネフィット+ターゲットで絞る)

という感じです。

webコンサルタントなら…

- Facebook集客コンサルタント(ベネフィット(方法論))

- インスタグラム集客コンサルタント(ベネフィット(方法論))

- YouTube集客コンサルタント(ベネフィット(方法論))

- 整体院専門のWeb集客コンサルタント(ターゲットで絞る)

という感じです。

眼鏡屋なら…

- 老眼専門の眼鏡屋(ターゲット)

- 仕事のパフォーマンスを上げる眼鏡専門店(ベネフィット)

- ドライブ用眼鏡店(ベネフィット)

もちろん、私は眼鏡屋じゃないので、これでうまくいくかは分かりませんが・・・しかし、どのように考えたらいいのかの参考になれば幸いです。

あまり絞り過ぎるとお客さんが減るんじゃないの?

もちろん、テストを重ねながら、どのポジションが効果的なのか、競合を見たり、実践したりして、見極めなければなりません。しかし、この考え方を持って実践するだけでも、何も知らないでやるよりはきっと雲泥の差になるでしょう。

「弱者の戦略」と「強者の戦略」の違いについて説明しました。そして、「弱者の戦略(中小企業や個人事業主の行うべき戦略)」はニッチにして、商品やサービス価値を上げることだというのも説明しました。あとは、弱者の戦略を行動するだけです。

是非、大手には絞りきれないポジショニングを、小回りの効くスタートアップのうちに決めてみてください。

4年間経営した会社を倒産後、再度起業したインターネット広告代理店(エックスラボ)を3期目で年商約10億円グループにまで成長させる。集客をしたい中小企業の経営者や大手企業の担当者、同業他社までも参加するセミナーを開催する起業家。広告マン兼マーケッター。

この記事が気に入ったらいいねしよう!

最新記事をお届けします。

ソーシャルで記事を共有する

facebookでコメン卜する

記事にコメントを残すコメント数:190

※がついている欄は入力必須です

-

2021年11月27日 10:20

785788 513654Hey! Excellent stuff, do tell us when you finally post something like this! 255080

-

2021年12月02日 08:46

715094 151597Discover out these pointers read on and learn to know how to submit an application doing this which you policy your corporation today. alertpay 627740

-

2021年12月15日 19:46

754480 147550Deference to op , some superb selective info . 266872

-

2022年02月26日 11:50

303802 393102Chaga mushroom tea leaf is thought-about any adverse health elixir at Spain, Siberia and a lot of n . Countries in europe sadly contains before you go ahead significantly avoidable the main limelight under western culture. Mushroom 276248

-

2022年03月15日 00:27

508278 533421I think this web site contains some really very good info for everyone : D. 114384

-

2022年04月22日 10:15

553438 961332Ive writers block that comes and goes and I need to discover a way to get rid of my writers block. It can occasionally be so bad I can barley make sentences. Any ideas? 488212

-

2022年05月02日 09:02

749354 39174Spot lets start function on this write-up, I truly think this fabulous internet site needs a great deal a lot more consideration. Ill apt to be again to learn far more, appreciate your that information. 857379

-

2022年05月03日 06:14

283198 294125[…]the time to read or check out the content material or internet sites we have linked to below the[…] 365350

-

2022年06月09日 11:51

106928 334999Some truly quality blog posts on this internet site , saved to my bookmarks . 303547

-

2022年07月31日 07:57

913034 102066You can surely see your enthusiasm inside the function you write. The world hopes for a lot more passionate writers like you who arent afraid to say how they believe. Always go following your heart. 212224

-

2022年08月24日 06:06

852896 889038Deference to op , some superb entropy. 606641

-

2022年08月29日 19:08

64285 607426Following study several with the blog articles for your internet web site now, and i also genuinely such as your strategy for blogging. I bookmarked it to my bookmark internet internet site list and are checking back soon. Pls take a appear at my internet page in addition and tell me what you believe. 271136

-

2022年09月07日 01:17

287941 152391We will offer deal reviews, deal coaching, and follow up to ensure you win the deals you cant afford to shed. 529847

-

2022年09月14日 18:46

170158 382337Merely a smiling visitor here to share the love (:, btw wonderful style and design . 711893

-

2022年09月22日 08:19

463865 117686Some truly quality posts on this internet site , saved to favorites . 278376

-

2022年11月09日 21:49

I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

-

2022年11月11日 08:19

I just like the helpful information you provide in your articles

-

2022年11月15日 14:03

Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post

-

2022年11月23日 10:56

341254 912179This sort of considering develop change in an individuals llife, building our Chicago Pounds reduction going on a diet model are a wide actions toward making the fact goal in mind. shed weight 456817

-

2022年12月01日 17:27

521640 419723I adore foregathering useful info , this post has got me even much more information! . 507894

-

2023年01月06日 15:24

424544 199319Usually I dont read post on blogs, but I would like to say that this write-up extremely compelled me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, extremely wonderful post. 398622

-

2023年01月07日 17:54

935082 122864Some actually select articles on this internet site , bookmarked . 675894

-

2023年01月20日 21:06

100336 306093Nice post. I learn something a lot more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice slightly something from their store. Id prefer to use some with the content material on my weblog whether you dont mind. Natually Ill give you a link on your web weblog. Thanks for sharing. 541469

-

2023年02月07日 20:37

order anastrozole online cheap anastrozole cost anastrozole 1mg for sale

-

2023年02月08日 07:01

855249 31745Conveyancing […]we like to honor other web sites on the internet, even if they arent related to us, by linking to them. Below are some web sites worth checking out[…] 54624

-

2023年02月13日 10:53

450281 645795You ought to be quite astute at research and writing. This shows up within your original and distinctive content. I agree along with your primary points on this subject. This content really should be seen by far more readers. 226673

-

2023年02月20日 14:33

405010 160217I got what you intend,bookmarked , really nice internet web site . 132609

-

2023年02月26日 08:09

Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I'll keep an eye out for your answers.

-

2023年02月26日 23:53

325824 387487Aw, this really is an incredibly nice post. In thought I would like to put in spot writing like this moreover – spending time and actual effort to create a good article but exactly what do I say I procrastinate alot through no indicates seem to get something accomplished. 687192

-

2023年03月04日 10:27

Right now it sounds like Expression Engine is the top

blogging platform available right now. (from what I've read) Is

that what you are using on your blog?Also visit my web blog; http://ivistroy.ru/

-

2023年03月05日 22:38

858036 670924A thoughtful opinion and tips Ill use on my internet page. Youve naturally spent some time on this. Nicely carried out! 266001

-

2023年03月14日 20:49

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.

It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get

that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal.I must say you've done a awesome job with this.

Additionally, the blog loads super quick for me on Firefox.Outstanding Blog!

Here is my blog :: карта из дерева на стену с подсветкой

-

2023年03月15日 09:04

I used to be able to find good information from your

content.my web blog … карта мира из дерева

-

2023年03月17日 02:33

Howdy would you mind stating which blog platform you're using?

I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having a

tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and

Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

Take a look at my web page; карта мира деревянная на стену с подсветкой

-

2023年03月20日 07:33

I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your site to come back in the future.Many thanks

Also visit my webpage; карта мира на стену из дерева

-

2023年03月20日 08:58

You're so interesting! I don't believe I have read anything like this before.

So good to discover another person with some genuine thoughts on this issue.

Seriously.. thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the internet, someone with some originality!Feel free to visit my web blog; карта из дерева на стену с подсветкой

-

2023年03月22日 04:08

Hi there everybody, here every person is sharing these familiarity, so it's good to read this website, and I

used to pay a quick visit this web site daily.Here is my web page … карта мира деревянная на стену с подсветкой

-

2023年03月23日 05:01

I all the time used to read post in news papers

but now as I am a user of internet therefore from now I am using net for posts, thanks to web.My blog … http://hitmind.ru/

-

2023年03月25日 01:38

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video

to make your point. You clearly know what youre

talking about, why throw away your intelligence on just posting

videos to your site when you could be giving us something informative

to read?Feel free to surf to my blog :: снять место для хранения вещей

-

2023年03月25日 02:00

Have you ever considered about including a little bit

more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and

all. However think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, "pop"!Your content is excellent but with images and video clips, this blog could certainly be one of the best in its niche.

Wonderful blog!Here is my web page; http://masakra.ru/

-

2023年03月25日 11:17

Hello! This post couldn't be written any better!

Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this.

I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good

read. Many thanks for sharing!Here is my blog; хранение личных вещей в минске

-

2023年03月25日 15:30

Wow! This blog looks exactly like my old one! It's

on a entirely different topic but it has pretty much

the same page layout and design. Great choice of colors!Feel free to surf to my webpage :: хранение бытовой техники на складе

-

2023年03月25日 19:31

With havin so much content do you ever run into any

problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of unique content I've either created myself or outsourced but it appears

a lot of it is popping it up all over the internet without

my agreement. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off?

I'd really appreciate it.my blog :: хранение техники на складе

-

2023年03月28日 09:03

You should take part in a contest for one of the most useful sites on the net.

I will recommend this site!

My website – удаление пигментных пятен

-

2023年03月28日 09:04

What's up, this weekend is fastidious for me, as this time i

am reading this impressive informative paragraph here at my residence.Stop by my site: хранение бытовой техники на складе

-

2023年03月28日 12:18

I have been exploring for a little bit for any high

quality articles or blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo

I ultimately stumbled upon this web site. Reading this information So i'm glad to express that I've a very good uncanny feeling I found out just

what I needed. I so much surely will make certain to do not disregard this web

site and provides it a glance regularly.Have a look at my blog post – снять место для хранения вещей

-

2023年03月28日 13:44

This paragraph gives clear idea designed for

the new users of blogging, that in fact how to do running a blog.my web page хранение техники на складе

-

2023年03月28日 17:15

I know this site presents quality based articles and extra material, is

there any other web site which gives these kinds of things in quality?Here is my website – http://mydwg.ru/

-

2023年03月30日 03:19

Hi! I just would like to offer you a big thumbs up for the great info you've got here on this post.

I will be returning to your web site for more soon.Feel free to visit my web-site вывести тату минск

-

2023年03月30日 04:55

Thanks to my father who stated to me regarding this web site,

this blog is actually awesome.Feel free to surf to my site: свести тату минск

-

2023年03月30日 08:56

Hola! I've been following your site for a while now and finally got the courage to go ahead and give you

a shout out from Austin Tx! Just wanted to tell you keep up the great work!my homepage; сколько стоит свести тату

-

2023年03月30日 13:57

Inspiring quest there. What happened after? Good luck!

my web-site http://remontiruj-info.ru/

-

2023年03月31日 22:58

Currently it sounds like WordPress is the best blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Also visit my page :: http://remontiruj-info.ru/

-

2023年03月31日 23:46

Fastidious answer back in return of this matter with real

arguments and explaining everything on the topic of that.Take a look at my web page :: http://infostroitely.ru/

-

2023年04月01日 00:17

I want to to thank you for this good read!! I certainly loved every bit of it.

I have you saved as a favorite to check out new stuff you post…

My web-site … лазерное удаление тату цена

-

2023年04月03日 19:00

Keep on writing, great job!

my homepage http://avto-zhelezo.ru/

-

2023年04月03日 21:54

Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day.

It's always useful to read content from other authors and practice something from their websites.

Feel free to surf to my web-site хранение вещей минск

-

2023年04月04日 05:03

Very good info. Lucky me I found your blog by accident (stumbleupon).

I have book-marked it for later!Feel free to visit my blog post: Хранение вещей Минск

-

2023年04月04日 23:55

Great article, totally what I needed.

Here is my web-site – Хранение вещей в Минске

-

2023年04月06日 00:36

First of all I would like to say wonderful blog! I had

a quick question that I'd like to ask if you don't mind.

I was curious to know how you center yourself and clear your mind prior to writing.

I have had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out.

I do enjoy writing but it just seems like

the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying

to figure out how to begin. Any recommendations or tips? Thanks!my webpage :: http://stroitely-tut.ru/

-

2023年04月07日 02:09

Thanks in support of sharing such a pleasant thought, paragraph is good, thats why i have read it fully

Here is my web blog … http://masakra.ru/

-

2023年04月07日 03:35

I read this piece of writing fully concerning the resemblance of hottest and

preceding technologies, it's amazing article.my web site: http://stroitely-tut.ru/

-

2023年04月07日 09:58

Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad

and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.

I know this is completely off topic but I had to share it with someone!my page … http://masterstroy-info.ru/

-

2023年04月07日 22:53

Hi there, You have done an excellent job. I'll

certainly digg it and personally recommend to my friends.

I'm sure they'll be benefited from this web site.Here is my blog post: http://masterstroy-info.ru/

-

2023年04月08日 03:49

I enjoy, result in I found exactly what I was having a look for.

You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man.

Have a great day. ByeHere is my homepage: http://specstroyka-info.ru/

-

2023年04月10日 10:29

Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I

truly enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?

Many thanks!Also visit my web site; Хранение вещей в Минске

-

2023年04月16日 12:36

Very good article. I am experiencing a few of these issues as

well..Feel free to visit my homepage: https://vyvod-iz-zapoya-minsk.ru/

-

2023年04月16日 19:16

I just couldn't go away your web site before suggesting that I

extremely enjoyed the usual information a person provide

on your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new

postsFeel free to visit my page :: https://vyvod-iz-zapoya-minsk.online/

-

2023年04月16日 22:24

I'm really enjoying the design and layout of your blog.

It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to

come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?

Excellent work!Here is my webpage – http://vopros-remonta-info.ru/

-

2023年04月19日 15:19

Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I

acquire actually enjoyed account your blog posts.Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

Review my homepage: look at here

-

2023年04月19日 23:25

Wow! At last I got a website from where I know how to really obtain valuable data regarding

my study and knowledge.my web page … http://tut-proremont.ru/

-

2023年04月22日 02:32

Hi to every one, because I am really keen of reading this web

site's post to be updated regularly. It includes good stuff.My page http://sad-ogorod-info.ru/

-

2023年04月22日 03:26

My partner and I absolutely love your blog and find

the majority of your post's to be precisely what I'm looking for.

Would you offer guest writers to write content available for you?I wouldn't mind producing a post or elaborating on many of the subjects you write related

to here. Again, awesome website!Here is my web page … http://smartremstr.ru/

-

2023年04月25日 10:03

What's up, I log on to your blog regularly. Your

humoristic style is awesome, keep it up!Feel free to surf to my site – выход из запоя минск

-

2023年04月25日 16:02

Its not my first time to pay a quick visit this site,

i am visiting this site dailly and obtain fastidious facts from here every day.Also visit my web-site … выводим из запоя на дому

-

2023年04月25日 16:19

Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see

if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has

83 views. I know this is completely off topic

but I had to share it with someone!Feel free to visit my web-site: http://vgryadkah.ru/

-

2023年04月25日 16:43

Peculiar article, exactly what I wanted to find.

my web-site … хранение электроники

-

2023年04月27日 11:11

I used to be able to find good information from your blog posts.

my blog – сведение тату минск

-

2023年04月27日 13:36

I will immediately snatch your rss as I can't find your e-mail subscription link or e-newsletter service.

Do you have any? Please permit me recognize in order that I could subscribe.

Thanks.Here is my site; http://ruda4nik.ru/

-

2023年04月27日 14:23

This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.

I really enjoyed what you had to say, and more than that,

how you presented it. Too cool!My web-site :: вывести тату минск

-

2023年04月27日 18:02

That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.

Simple but very precise information… Thank you

for sharing this one. A must read post!My web site; http://pro-sadovnik.ru/

-

2023年04月29日 10:27

Im not that much of a online reader to be honest

but your sites really nice, keep it up! I'll

go ahead and bookmark your site to come back later on. CheersFeel free to visit my page: http://dachnik-info.ru/

-

2023年04月29日 15:12

Amazing! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different subject but it has

pretty much the same layout and design. Great choice of

colors!Here is my blog – вывести тату минск

-

2023年04月30日 04:39

I love your blog.. very nice colors & theme.

Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like

to know where u got this from. kudosHere is my webpage: Хранение вещей в Минске

-

2023年04月30日 04:53

I know this web site provides quality dependent content and additional data, is there

any other website which gives these kinds of things in quality?my page :: Хранение вещей в Минске

-

2023年05月01日 05:25

Hi there everyone, it's my first visit at this website, and post is genuinely fruitful for me, keep up posting such articles or reviews.

Look at my web page Хранение вещей в Минске

-

2023年05月03日 18:47

If some one wants expert view about blogging and site-building then i propose him/her to go to see this blog, Keep up the nice job.

-

2023年05月04日 02:03

Hi there, I found your website by means of Google whilst searching for a similar topic, your web site got here up, it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

-

2023年05月04日 11:04

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

-

2023年05月04日 16:00

I am actually glad to read this website posts which includes lots of helpful information, thanks for providing these information.

-

2023年05月05日 14:31

Remarkable! Its in fact remarkable piece of writing, I have got much clear idea concerning from this post.

-

2023年05月05日 19:42

Post writing is also a fun, if you be acquainted with after that you can write or else it is complex to write.

-

2023年05月06日 03:37

An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this issue here on your web site.

-

2023年05月07日 02:40

I blog quite often and I truly appreciate your content. The article has really peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well. mirsadovnikov.ru

-

2023年05月08日 01:14

You can definitely see your expertise in the article you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe. All the time go after your heart. glavdachnik.ru

-

2023年05月08日 03:06

I am sure this article has touched all the internet people, its really really pleasant article on building up new webpage. glavdachnik.ru

-

2023年05月09日 22:28

I've been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i'm satisfied to exhibit that I have a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much undoubtedly will make certain to don?t forget this web site and give it a look on a constant basis. infoda4nik.ru

-

2023年05月10日 22:14

This is very fascinating, You are an overly professional blogger. I have joined your feed and look forward to in search of more of your fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks sadovoe-tut.ru

-

2023年05月11日 07:26

Undeniably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the internet the simplest thing to be mindful of. I say to you, I definitely get irked at the same time as other folks consider worries that they plainly do not understand about. You controlled to hit the nail upon the top as smartlyand also defined out the whole thing with no need side effect , folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you hay day скачать на компьютер

-

2023年05月11日 16:42

You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it! hay day скачать на компьютер

-

2023年05月11日 19:14

Tremendous things here. I'm very glad to peer your article. Thank you so much and I'm looking forward to touch you. Will you please drop me a mail? delaremontnika.ru

-

2023年05月12日 06:31

As the admin of this site is working, no uncertainty very soon it will be well-known, due to its quality contents. Хранение бытовой техники на складе

-

2023年05月13日 00:54

Undeniably believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked at the same time as other folks consider concerns that they plainly do not realize about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as defined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you хранение вещей минск

-

2023年05月13日 16:26

I'm not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission. хранение вещей

-

2023年05月14日 21:38

Hi everybody, here every one is sharing such familiarity, so it's nice to read this webpage, and I used to go to see this webpage every day. накрутка просмотров яппи

-

2023年05月15日 05:44

Hi there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated! просмотры в яппи

-

2023年05月15日 20:10

Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be exciting to read content from other writers and practice a little something from their websites. просмотры в яппи

-

2023年05月16日 06:03

These are truly wonderful ideas in concerning blogging. You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting. Карта мира из дерева на стену

-

2023年05月16日 16:33

Good day very nice website!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also? I am glad to seek out so many useful information here in the publish, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . . Карта мира из дерева на стену купить в Минске

-

2023年05月17日 19:19

Does your website have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time. Карта мира из дерева на стену

-

2023年05月18日 06:04

If you desire to take a great deal from this piece of writing then you have to apply such strategies to your won webpage. Карта мира с подсветкой

-

2023年05月18日 17:33

I've been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i'm glad to show that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot definitely will make certain to don?t put out of your mind this site and give it a look on a constant basis. Карта мира из дерева на стену купить в Минске

-

2023年05月19日 17:59

I'm not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission. agrosadovnik.ru

-

2023年05月21日 04:06

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Cheers! bob tape for breast lift

-

2023年05月21日 23:49

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from. cheers breast lift tape

-

2023年05月22日 17:12

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless think about if you added some great graphics or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and video clips, this website could undeniably be one of the greatest in its niche. Good blog! купить пуговицы

-

2023年05月23日 18:30

I was able to find good information from your blog articles. купить пуговицы

-

2023年05月24日 00:17

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you. Прогон сайта хрумером

-

2023年05月24日 19:04

Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also make comment due to this brilliant post. Прогон сайта хрумером

-

2023年05月24日 23:27

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is magnificent blog. A great read. I'll definitely be back. Прогон сайта хрумером

-

2023年05月27日 03:53

This site definitely has all of the info I wanted about this subject and didn't know who to ask. купить пуговицы Минск

-

2023年05月27日 08:08

Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting fed up of WordPress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform. тахта угловая с подъемным механизмом

-

2023年05月27日 20:26

Appreciate the recommendation. Will try it out. тахта угловая Москва

-

2023年05月27日 22:50

I am sure this piece of writing has touched all the internet users, its really really good article on building up new webpage. угловая тахта

-

2023年05月29日 10:04

İstanbul'daki hurda malzemeleriniz için en uygun fiyatları sunan http://hurdacifirmasi.com.tr/ sitesi, sektördeki güvenilirliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

-

2023年06月08日 03:50

Hi there would you mind sharing which blog platform you're

working with? I'm going to start my own blog soon but I'm

having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something unique.

P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!Also visit my webpage Трансфер в Шерегеш

-

2023年06月09日 01:35

Magnificent site. A lot of useful information here. I'm sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And of course, thank you for your effort! Трансфер в Шерегеш

-

2023年06月16日 10:47

Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

I'll be sure to bookmark it and come back to read more

of your useful information. Thanks for the post.

I will certainly comeback.my homepage :: milfcams

-

2023年06月19日 13:22

397882 27145Fantastic post is going to be posting this on my blog today keep up the great work. 866867

-

2023年06月30日 01:02

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://www.binance.com/ph/register?ref=RQUR4BEO

-

2023年07月02日 22:08

Hello! I know this is kind of off-topic however I needed to ask.

Does managing a well-established website such as yours take a massive amount

work? I am completely new to blogging but I do write in my diary every day.

I'd like to start a blog so I will be able to share my own experience and feelings online.

Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.

Thankyou!Stop by my homepage: exploring different types of ts virtual lovers videos

-

2023年07月08日 07:07

Hello everyone, it's my first visit at this site, and piece of writing is really fruitful for me, keep up posting these types of articles or reviews.

Here is my web page: redtubelive com

-

2023年07月08日 14:21

Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for

a blog web site? The account helped me a acceptable deal.I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

Here is my web-site: click the following article

-

2023年07月13日 09:10

365181 281945Having been just seeking at useful weblog articles with regard towards the project research when My partner and i happened to stumble on yours. Thanks for this practical information! 471284

-

2023年07月23日 08:07

973059 227397Safest the world toasts are produced to captivate and also faithfulness to your wedding couple. Beginner sound system watching high decibel locations would be wise to always remember some sort of vital secret developed by presentation, which is your auto. finest man speeches funny 871498

-

2023年07月25日 10:25

hello there ɑnd thank you for youг іnformation – I hɑvе definitely picked up anytһing new frоm riɡht

here. I ɗid however expertise seveгaⅼ techncal рoints

using this web site, aѕ I experienced to reload thee web site ⅼots of times рrevious tto I could ɡet it to

load properly. I hɑd been wondering if your web hosting is ΟK?

Not that Ι ɑm complaining, buut slow loading instances tіmes wilⅼ vеry frequently affect your placement in google ɑnd can damage ʏour hiɡh-quality

score іf ads and marketing with Adwords. Wеll Ι'm adding this RSS

to my e-mail and can loօk out ffor a lot

mоre ߋff your respective exciting cοntent. Make suure you update tһis аgain very soon.Here іs my blog alfabet slot freebet

-

2023年07月25日 15:03

Hurda malzemelerinizi satmak için hurdacı firmamızla iletişime geçerek en iyi teklifleri alabilirsiniz. Sitemizde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. İstanbul hurdacı http://hurdacifirmasi.com.tr/

-

2023年08月13日 05:24

Hey there I am so happy I found your site, I really

found you by mistake, while I was searching on Aol for

something else, Nonetheless I am here now and would just like

to say cheers for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design),

I don’t have time to go through it all at the minute

but I have bookmarked it and also added in your RSS

feeds, so when I have time I will be back to

read much more, Please do keep up the fantastic work.Here is my webpage :: cheeky lovers: una recensione dettagliata

-

2023年08月24日 08:27

868529 61239A person essentially support to make seriously articles I would state. This really is the first time I frequented your web site page and thus far? I surprised with the research you created to make this certain publish incredible. Amazing job! 364087

-

2023年09月03日 12:06

İstanbul'daki en güvenilir hurdacılar. İşlerini dürüstçe yapıyorlar ve her zaman randevularına sadık kalıyorlar. HURDACI https://hurdacifirma.com.tr/

-

2023年09月07日 08:47

Heya i am for the first time here. I came across this board and I

find It truly useful & it helped me out a lot.

I hope to give something back and help others like you helped me.Here is my blog post … welke extra functies biedt het platform

-

2023年09月30日 16:32

Hi there to evеry one, tһe contents present at this website are in fact amaing fօr people knowledge, well, keep սp thee ɡood wrk fellows.

Feel frdee tо visit my web-site; jasa backlink pyramid

-

2023年10月04日 08:43

391177 437405Hey! Wonderful post! Please do tell us when we can see a follow up! 80008

-

2023年10月04日 16:11

Hi! I realize this iѕ kind of off-topic Ьut I had

to ɑsk. Does operating a weⅼl-established website ѕuch

аs yours require a large ɑmount of woгk?I am brand new to writing a blog howеver I do writе in my diary everyday.

I'd lіke to sttart a blog ѕo I will ƅe aЬlе to share

my oᴡn experience and tһoughts jasa backlink judi online.

Pleasе let me know iff уou have any kind of ideas or tips foг brand new aspiring blog

owners. Thankyou! -

2023年10月05日 22:11

jazz instrumental

-

2023年10月18日 14:51

Ι do not еven knoԝ һow I endеd up һere, but

I thought tһis post was ցreat. I ɗo not know

who you aгe but definitely үou are gօing tо a famous blogger if youu are noot alгeady

😉 Cheers!Stop by my pаɡe – tin tức hàng đầu trên internet

-

2023年10月25日 09:48

I absolutеly love yoᥙr site.. Pleasant colors & theme.

Did yyou buikld tһis site yourself? Pⅼease reply bɑck aas I'm tryіng

tto create mʏ own personal website ɑnd woᥙld love to learn ԝheгe youu ցot this frߋm or jusxt wһat

the theme is named. Thank yoᥙ!mʏ web site :: jasa backlink

-

2023年11月05日 05:37

I wipl right аwaу grasp your rss feed аѕ Ι can nott in finding yоur e-mail subscription link ᧐r newsletter service.

Ꭰ᧐ yoᥙ haᴠe any? Kindly allow me recognize iin orԁer that I mаʏ juѕt subscribe.Τhanks.

my web sitte – Beli Reshare Threads IG

-

2023年11月20日 12:33

572240 190367Quite instructive and great bodily structure of subject matter, now thats user pleasant (:. 999102

-

2023年11月21日 18:07

Wonderful post! Ԝe are linking tߋ this paгticularly great poost

on оur site. Keep up the gгeat writing.Feell free t᧐ visit my һomepage beli subscriber youtube murah

-

2023年11月25日 19:52

Быстро возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждой детали!

В современной реальности, где минуты – капитал, экспресс-конструкции стали настоящим спасением для бизнеса. Эти инновационные конструкции сочетают в себе надежность, финансовую эффективность и быстрый монтаж, что придает им способность первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.

Стоимость постройки быстровозводимого здания

1. Ускоренная установка: Минуты – важнейший фактор в финансовой сфере, и скоростроительные конструкции дают возможность значительно сократить время строительства. Это особенно выгодно в условиях, когда срочно нужно начать бизнес и начать извлекать прибыль.

2. Финансовая эффективность: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто остается меньше, по сравнению с обычными строительными задачами. Это обеспечивает экономию средств и получить более высокую рентабельность инвестиций.

Подробнее на http://www.scholding.ru/

В заключение, экспресс-конструкции – это отличное решение для коммерческих инициатив. Они включают в себя ускоренную установку, экономическую эффективность и высокую прочность, что придает им способность отличным выбором для предпринимателей, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и выручать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, выбрав быстровозводимые здания для вашего следующего делового мероприятия! -

2023年11月27日 00:17

249194 292327I appreciate your work , thanks for all the informative weblog posts. 947270

-

2023年12月06日 02:56

700431 113827Hoping to go into business venture world-wide-web Indicates revealing your products or services furthermore companies not only to ladies locally, but nevertheless , to several prospective clients in which are online in most cases. e-wallet 819533

-

2023年12月08日 23:30

377087 407676You made some decent points there. I looked on the internet for that difficulty and located many people will go in addition to with the internet website. 158827

-

2023年12月10日 09:49

91553 689810Hey there! Fantastic stuff, please do tell us when you post again something related! 831094

-

2023年12月10日 18:54

Скоростроительные здания: коммерческая выгода в каждом строительном блоке!

В современной действительности, где время имеет значение, скоростройки стали реальным спасением для предпринимательства. Эти прогрессивные сооружения сочетают в себе высокую надежность, эффективное расходование средств и молниеносную установку, что делает их наилучшим вариантом для разнообразных коммерческих задач.

Каркас быстровозводимого здания

1. Ускоренная установка: Секунды – самое ценное в предпринимательстве, и экспресс-сооружения способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это особенно ценно в ситуациях, когда срочно нужно начать бизнес и начать получать прибыль.

2. Финансовая эффективность: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, цена скоростроительных зданий часто уменьшается, по отношению к традиционным строительным проектам. Это дает возможность сэкономить деньги и обеспечить более высокую рентабельность вложений.

Подробнее на http://scholding.ru

В заключение, сооружения быстрого монтажа – это отличное решение для коммерческих инициатив. Они включают в себя скорость строительства, экономическую эффективность и повышенную надежность, что придает им способность оптимальным решением для профессионалов, желающих быстро начать вести бизнес и извлекать прибыль. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего следующего начинания! -

2023年12月14日 08:52

Экспресс-строения здания: коммерческий результат в каждом элементе!

В сегодняшнем обществе, где время равно деньгам, экспресс-конструкции стали решением по сути для компаний. Эти современные сооружения комбинируют в себе высокую прочность, экономичное использование ресурсов и молниеносную установку, что позволяет им отличным выбором для различных бизнес-проектов.

Металлоконструкции здания под ключ

1. Срочное строительство: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в деловой сфере, и объекты быстрого монтажа позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это чрезвычайно полезно в случаях, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать доход.

2. Финансовая экономия: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, затраты на экспресс-конструкции часто бывает ниже, по сравнению с обычными строительными задачами. Это дает возможность сэкономить деньги и достичь более высокой инвестиционной доходности.

Подробнее на http://scholding.ru

В заключение, скоростроительные сооружения – это первоклассное решение для бизнес-мероприятий. Они обладают ускоренную установку, бюджетность и высокую прочность, что делает их лучшим выбором для предпринимательских начинаний, готовых к мгновенному началу бизнеса и извлекать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, наилучшие объекты быстрого возвода для ваших будущих инициатив! -

2024年01月14日 18:53

Забота о домашнем пространстве – это забота о спокойствии. Утепление наружных стен – это не только стильный внешний вид, но и обеспечение тепла в вашем уединенном уголке. Наша бригада, бригада мастеров, предлагаем вам переделать ваш дом в прекрасное место для жизни.

Наши проекты – это не просто утепление, это творчество с каждым кирпичом. Мы стремимся к совершенному сочетанию между визуальным восприятием и практической целесообразностью, чтобы ваше жилье стало не только теплым, но и привлекательным.

И самое существенное – доступные тарифы! Мы уверены, что профессиональные услуги не должны быть сверхдорогими. Утепление и отделка фасада дома цена начинается всего по цене от 1250 рублей за квадрат.

Современные технологии и высококачественные строительные материалы позволяют нам создавать теплоизоляцию, которая долго служит и надежна. Позабудьте о проблеме холодных стен и избегайте дополнительных расходов на отопление – наше утепление станет вашим надежным щитом от холода.

Подробнее на https://www.ppu-prof.ru/

Не откладывайте на потом заботу о благополучии в вашем доме. Обращайтесь к опытным строителям, и ваш уголок станет настоящим архитектурным шедевром, которое принесет вам не только тепло. Вместе мы создадим обители, где вам будет по-настоящему комфортно! -

2024年02月09日 06:46

When taking pictures with a mobile phone or tablet computer, you need to turn on the GPS positioning service function of the device, otherwise the mobile phone cannot be positioned.

-

2024年02月15日 10:48

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/uk-UA/register?ref=VDVEQ78S

-

2024年03月07日 18:47

Наша бригада опытных исполнителей приготовлена предложить вам современные подходы, которые не только гарантируют надежную охрану от холодильности, но и дарят вашему жилищу стильный вид.

Мы функционируем с современными компонентами, гарантируя прочный продолжительность эксплуатации и замечательные результирующие показатели. Утепление наружных стен – это не только экономия ресурсов на прогреве, но и заботливость о природной среде. Экономичные технические средства, которые мы производим, способствуют не только своему, но и сохранению экосистемы.

Самое основополагающее: Строительные расценки на утепление фасадов у нас открывается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое превратит ваш дом в реальный приятный корнер с небольшими издержками.

Наши произведения – это не лишь утепление, это разработка помещения, в где каждый элемент отразит ваш уникальный образ действия. Мы примем в расчет все твои желания, чтобы осуществить ваш дом еще еще больше удобным и привлекательным.

Подробнее на http://ppu-prof.ru/

Не откладывайте занятия о своем корпусе на потом! Обращайтесь к исполнителям, и мы сделаем ваш домик не только более теплым, но и изысканнее. Заинтересовались? Подробнее о наших услугах вы можете узнать на нашем сайте. Добро пожаловать в обитель удобства и стандартов. -

2024年03月11日 07:25

Наша группа профессиональных исполнителей находится в готовности предлагать вам современные технологии, которые не только предоставят надежную защиту от холода, но и дарят вашему собственности модный вид.

Мы занимаемся с самыми современными строительными материалами, ассигнуруя продолжительный продолжительность службы и великолепные эффекты. Изолирование облицовки – это не только экономия на подогреве, но и трепет о природной среде. Экономичные разработки, какие мы производим, способствуют не только своему, но и поддержанию природы.

Самое центральное: Прайс лист на утепление фасада у нас составляет всего от 1250 рублей за м2! Это доступное решение, которое превратит ваш домик в реальный душевный уголок с минимальными затратами.

Наши произведения – это не только изолирование, это разработка помещения, в где каждый деталь показывает ваш свой стиль. Мы примем все ваши желания, чтобы осуществить ваш дом еще еще более комфортным и привлекательным.

Подробнее на https://ppu-prof.ru

Не откладывайте заботу о своем обители на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш дворец не только уютнее, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших услугах вы можете узнать на портале. Добро пожаловать в обитель благополучия и качества. -

2024年03月13日 12:59

Наша группа квалифицированных специалистов находится в готовности предъявить вам передовые приемы, которые не только ассигнуруют надежную защиту от заморозков, но и подарят вашему коттеджу стильный вид.

Мы работаем с современными компонентами, ассигнуруя долгосрочный срок службы службы и прекрасные эффекты. Утепление облицовки – это не только сбережение на подогреве, но и заботливость о природной среде. Энергоспасающие разработки, какие мы осуществляем, способствуют не только своему, но и сохранению экосистемы.

Самое центральное: Утепление фасада цена за кв метр у нас составляет всего от 1250 рублей за м2! Это бюджетное решение, которое сделает ваш помещение в фактический приятный корнер с небольшими издержками.

Наши проекты – это не исключительно утепление, это созидание области, в где каждый элемент преломляет ваш персональный манеру. Мы возьмем во внимание все ваши потребности, чтобы осуществить ваш дом еще больше теплым и привлекательным.

Подробнее на https://ppu-prof.ru

Не откладывайте труды о своем помещении на потом! Обращайтесь к экспертам, и мы сделаем ваш помещение не только комфортнее, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на нашем сайте. Добро пожаловать в универсум гармонии и стандартов. -

2024年03月28日 05:21

Мы коллектив специалистов по продвижению в интернете, специализирующихся на увеличении трафика и повышении рейтинга вашего сайта в поисковых системах.

Наша команда преуспели в своей деятельности и расширим ваш кругозор нашим опытом и знаниями.

Какая помощь доступна у нас:

• раскрутка сайта тарифы

• Тщательный анализ вашего сайта и разработка персональной стратегии продвижения.

• Оптимизация контента и технических характеристик вашего сайта для достижения наивысших результатов.

• Регулярное отслеживание и анализ результатов, с целью постоянного улучшения вашего онлайн-присутствия.

Подробнее https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/

Клиенты, с которыми мы работаем, уже видят результаты: увеличение посещаемости, улучшение позиций в поисковых запросах и, конечно же, рост своего бизнеса. Мы готовы предложить вам консультацию бесплатно, чтобы обсудить ваши потребности и помочь вам разработать стратегию продвижения, соответствующую вашим целям и бюджету.

Не упустите шанс улучшить свой бизнес в онлайн-мире. Свяжитесь с нами прямо сейчас. -

2024年04月24日 21:57

Mу programmer is trying to persuade me to m᧐vе to .net from PHP.

Ӏ have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiog none the ⅼess. I've ƅeen uѕing WordPress ᧐n numerous websites foг aboyt

ɑ year and amm nervous аbout switching tο another platform.

I have heard excellent thingѕ aƅout blogengine.net. Is theгe a wɑү I ϲan trnsfer alⅼ mү wordpress posts

inhto it? Ꭺny help ѡould be гeally appreciated!Ηere іs my site … Slot Pulsa

-

2024年04月30日 08:50

Yоur mode of explaining еverything iin this piece of writing is іn fɑct goօd, all Ье аble tо simply know it, Tһanks а ⅼot.

Feel free tⲟ visit mү webpage; تتجه على شبكة الإنترنت اليوم

-

2024年05月07日 19:23

Ready to win big? Join our online casino today and start winning real money! WinRealMoney OnlineGambling Lucky cola

-

2024年05月18日 23:33

My partner and I absⲟlutely love yoսr blog and find a lot of ʏoսr post's to Ƅe whɑt precisely

I'm ⅼooking foг. Dоes one offeer guest writers to

write content fоr yоurself? Ι wouldn't mind comlosing a post

or elaborating on many of the subjects you wrіte

regarding hеrе. Agаin, awesome website!Feel free t᧐ surf to my website … Gopek178 Login

-

2024年06月21日 03:48

each time i used to read smaller content which also clear their motive,

and that is also happening with this paragraph which I am reading now.My web site … TTD Surveillance Camerawoman

-

2024年06月29日 08:45

Tһiѕ іs very interestіng, You're a very skilled blogger.

Ι've joined ʏour rss feed аnd loօk forward tߋ

seeking more of үour magnificent post. Also, І've shared yoսr site

іn my social networks!Տtop by my web site … SandiBet Alternatif

-

2024年08月07日 06:55

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

-

2024年09月04日 11:06

Ꭺt tһiѕ time I am ready to dο my breakfast, whеn having myy breakfast coming again tߋ rеad mߋrе

news.Review my webpage … PokemonToto

-

2024年09月22日 20:56

hi!,I likme ʏouг wriiting vey ѕo much! percentage we keep ᥙⲣ a correspondence more ɑbout your article on AOL?

І require а specialist in this house t᧐ solve my problem.

May Ьe that is you! Taking a look forward to lok

you.Here is my blog post – beli subscriber youtube aman

-

2024年10月20日 01:48

Hellо jսst wanted to gіvе yⲟu a quick heads up. Thе ԝords in your

post ѕeem t᧐ bbe running оff tһe screen in Chrome.

Ι'm not sᥙrе if this is а format issue or something to do with

internet browser compatibility bսt I figured I'd

post to let yoou кnow. The layout ⅼook greɑt tһough!

Hope уou get thе pгoblem fixrd soon. CheersAⅼso visit mmy webpage … Cuantoto

-

2024年11月26日 16:43

I don't think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

-

2024年12月01日 21:14

Wow, awesome blog layout! Ηow lonjg have yоu Ьеen blogging for?

yoou make blogging ⅼook easy. The overall look of yoսr site is great, lеt ɑlone the сontent!

Hегe iis my webpage: Beli Like Youtube

-

2024年12月02日 08:27

Hi, i thіnk that i saw yyou visited mү site thսs і came tto “return thee favor”.I am trying

to fimd thіngs to enhance my website!І suppose its օk to

usе some ߋf your ideas!!Here is my website – Beli Like Youtube

-

2024年12月24日 23:21

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

-

2025年01月06日 22:37

Hi tһere I amm ѕo thrilled Ι found your web site,

I гeally found yоu by mistake, ѡhile I ԝas researching ߋn Aol

foг ѕomething else, Nօnetheless I am herе now and

wouⅼd just like to say many thanks for а fantastic post and а all round enjoyable blog (I also love tһе

theme/design), I don't һave time t᧐ loоk over іt all aat

the mіnute Ƅut I havе book-marked it and also adɗed in yokur RSS feeds, sso ѡhen I

have tіme I wipl bee Ƅack to read a great deal more,

Pleaѕe do keep up the gret work.Also visit my blog post beli view youtube aman

-

2025年01月31日 09:50

The Best Premium IPTV Service WorldWide!

-

2025年02月06日 20:43

I was looking at some of your blog posts on this website and I think this internet site is really instructive! Keep putting up.

-

2025年02月10日 01:27

Hiya very cool blog!! Man .. Beautiful .. Superb .. I'll bookmark your web site and take the feeds also…I'm satisfied to seek out so many helpful information here within the post, we want work out more strategies in this regard, thanks for sharing.

-

2025年02月10日 20:16

I just couldn't go away your website prior to suggesting that I actually loved the usual information an individual supply in your guests? Is gonna be again steadily in order to inspect new posts.

-

2025年02月15日 15:13

I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I'll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

-

2025年02月19日 18:51

Very interesting points you have observed , thanks for posting . "Opportunities are seldom labeled." by John H. Shield.

-

2025年02月26日 00:38

比特派(Bitpie)是一款全球领先的多链数字钱包,专为支持多种区块链资产而设计,如比特币(BTC)、以太坊(ETH)、波场(TRX)、泰达币(USDT)等主流加密货币。通过使用比特派,用户不仅能够轻松便捷地管理和转移数字资产,还可以享受去中心化应用(DApp)等多种区块链服务。

-

2025年03月11日 14:09

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

-

2025年05月18日 00:01

Why people still make use of to read news

papers when in this technological globe all is

existing on web?Here is my web-site – Jasa Backlink Raja Backlink

-

2025年05月21日 04:54

Established asset preservation strategies guided our Medicaid qualification journey.

人気のある記事よく読まれているページ

-

Googleが評価するホームページとは?

-

安くて良いホームページなんてある訳無い!

-

経験者が語る広告代理店の仕事とは何をしているのか?

-

伝える事が苦手な(話し下手)あなたへ

-

セミナー集客で活用したい9つの集客方法【実践済み版】

-

生き金と死に金で考えるお金の使い方。

479954 493329Hmm, I never thought about it that way. I do see your point but I feel numerous will disagree 338939